Осталась ли у нас надежда? Журналисты «Медузы» — о своем выборе и своем будущем

Кристина Сафонова

Специальная корреспондентка «Медузы», занимается расследовательской журналистикой. Авторка книги «Мы смотрели в другую сторону»

В эмиграции я больше всего скучаю по судам. Я продолжаю писать про политически мотивированные преследования людей в России, но теперь в основном работаю только с документами и с людьми, которые готовы говорить с «нежелательной организацией» (а с нами боятся разговаривать даже на условиях анонимности — за это может грозить штраф, а затем уголовное дело).

У меня больше нет возможности прийти в семь утра в суд, постоять два часа на морозе, потом потолкаться с другими журналистами за небольшое место на твердой скамеечке и просидеть весь день в душном зале почти без перерывов. А когда все-таки судья решит, что нужно сделать небольшую паузу — выбирать между туалетом, перекуром и перекусом.

А, да, еще прекрасные досмотры при входе [в здание суда]. Я старалась сделать их веселее и приятнее для обеих сторон, покупала разные обложки на паспорт. У меня была розовенькая с котенком, очень нравилась судебным приставам. Часто не разрешают взять с собой воду, приходится ее искать в здании суда. Потом поздно вечером приходишь домой и пишешь текстик за пару часов. Вот по этому я скучаю.

Тяжело ли было писать репортажи с судебных заседаний? Я же работала, а это особенное состояние. Потом, я к этому относилась как к документальному театру. У всех заранее ясные роли, все говорят то, что должны сказать, ничего удивительного не происходит. В то же время это интересно документировать. Правда, у меня нет большой веры, что в будущем эти истории преследований как-то учтут. Опыт показывает, что уроки прошлого не всегда усваиваются.

Не думаю, что я как журналистка могу повлиять на ситуацию. У меня и нет такой цели, мне просто интересно. Журналистов часто представляют как самоотверженных героев, которым не нужно ничего на свете — ни еда, ни вода, ни зарплата, им лишь бы поработать и мир спасти. Я не очень согласна с этим подходом. Мы все люди со своими желаниями — и не всегда это желания, которые принято озвучивать. Кем-то движет тщеславие, многими — азарт. И это нормально.

А добро у каждого свое. Уверена, сотрудники судебной и правоохранительной систем в России не просыпаются с мыслью: сейчас пойдем позлодействуем. Почему именно мое добро правильное, с чего я это взяла?

Если бы была возможность прожить несколько жизней, в следующей я, наверное, журналистом бы не стала — потому что хотела бы попробовать что-то еще. Но я благодарна себе, что когда-то выбрала журналистику, потому что я узнала много интересных историй. У меня есть счастье рассказывать эти истории — и счастье работать с талантливыми людьми, которых я очень ценю.

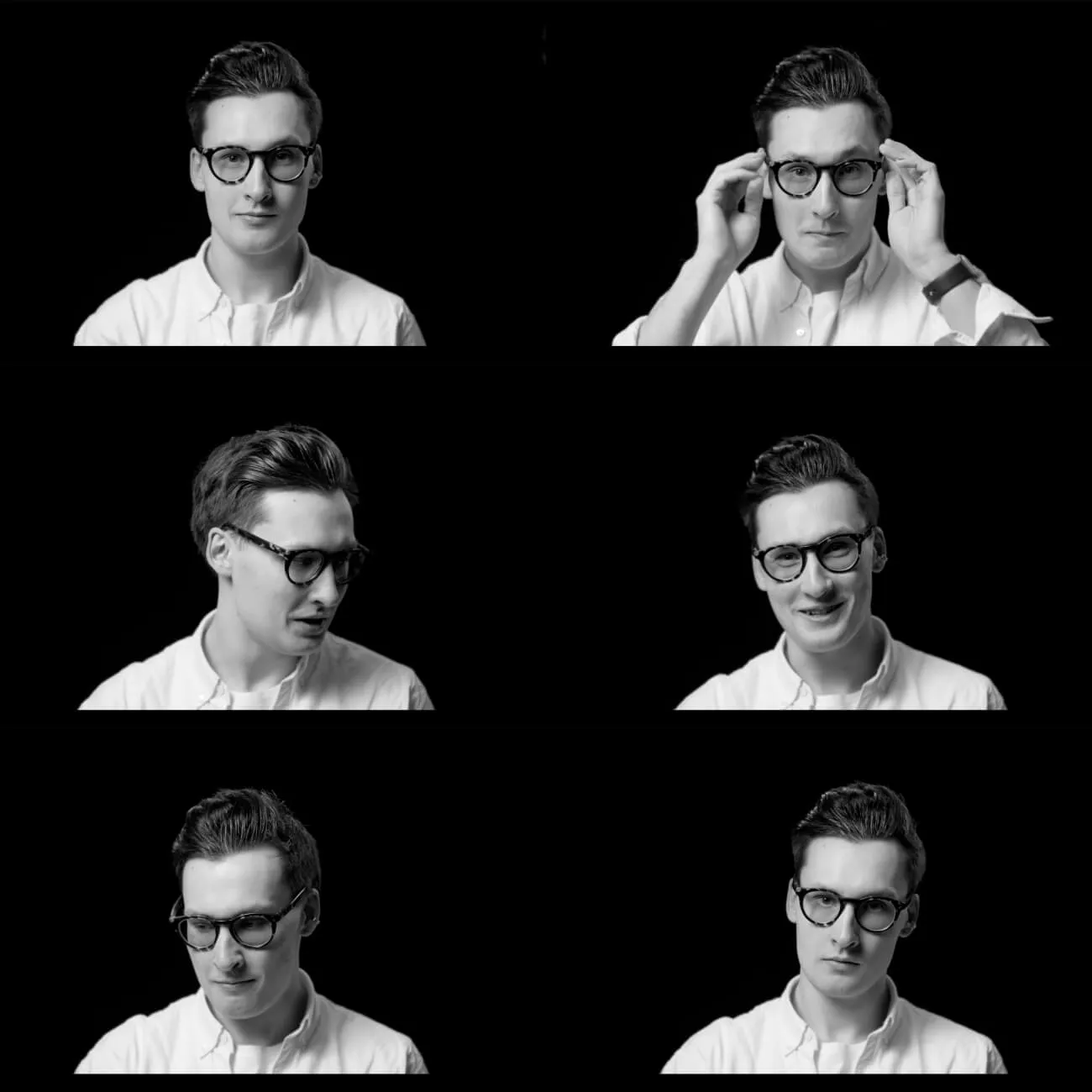

Виталий Васильченко

Журналист «Медузы», редактор раздела «Разбор». Соавтор книги «Можем повторить. Язык путинской пропаганды»

Мне не кажется, что новости — это продукт, или что медиа должны подчиняться рыночной логике. Новости — это гигиена. Вот вы чистите зубы, умываетесь, меняете постель, моете за собой посуду — точно так же вы читаете новости, потому что происходящее в мире влияет на вас, людей вокруг, район, в котором вы живете. Понятное дело, иногда бывает, что люди с депрессией редко чистят зубы. Гигиена — первое, что страдает, если в вашей жизни что-то идет не так. Но странно винить медиа в том, что тебе плохо.

Мы оказались в такой исторической точке, где на читателей новостей скидывают ответственность за системные проблемы, и они остаются с этой ответственностью наедине. Оговорюсь: я верю, что коллективная ответственность существует, как бы многим ни хотелось сделать вид, будто это не так. И все же отдельный человек не всегда может отвечать за системные проблемы в одиночку. Поэтому реакция читателей на происходящее в мире довольно логична: «Что я лично могу сделать с климатическим кризисом, с несправедливостью, с геноцидами, с военными преступлениями? Ничего». Первая реакция — это закрыть новости, перестать их читать, уйти в маленькую жизнь. Проблема в том, что и маленькая жизнь насквозь пронизана политикой. Людей, которые избегают новостей и политики, можно осуждать или не осуждать. Но мне кажется, что эта ситуация — не основная проблема, а лишь один из симптомов поликризиса, в котором оказался мир.

К сожалению, я прочитал слишком много книжек, чтобы обманывать себя, что дальше будет лучше. Судя по происходящему в мире, дальше будет хуже. На мой взгляд, это просто реальность, которую нужно принять. Надежда переоценена. Наверное, кому-то она помогает жить. Я рад за этих людей: они нашли что-то, что помогает им справляться. Но на мой взгляд, надежда может парализовать — и мешать делать какие-то вещи здесь и сейчас. Надежда на лучшее может лишить нас агентности.

Мне хочется, чтобы в мире было меньше насилия — системного, военного, гендерного, социо-экономического, колониального, физического, психологического, символического, культурного и так далее. Мне хочется, чтобы люди в любой части мира могли жить свободную, автономную, независимую и счастливую жизнь. Чтобы эта свобода была материальной, а не зафиксированной лишь на бумаге. И чтобы насилие над одними людьми не становилось условием свободы для других. Очевидно, этого не произойдет при моей жизни, но я все равно буду действовать так, как если бы мир, свободный от насилия, зависел от каждого моего поступка и решения.

Антон Хитров

Журналист «Медузы», работает в отделе культуры. Театральный и художественный критик

Сейчас я впервые живу в демократической стране, и по моим наблюдениям, здесь все работает так: левые пугают избирателей правыми, а правые — левыми. Чем сильнее мы друг друга боимся, тем с большей вероятностью мы пойдем на выборы, чтобы не пустить наших оппонентов во власть. Политики предлагают простые ответы, и для меня самое ценное в работе моих коллег-настоящих журналистов — что они стараются, наоборот, делать мир сложнее.

Не беспокоит ли меня, что люди меньше читают новости? Меня скорее волнует, почему мы вообще задаем себе этот вопрос. Может быть, мы просто чертовски высокомерны и выбираем страдать от новостей, от своей осведомленности, от своего беспокойства за мир. Потому что мы кажемся себе охуенными в этот момент. «Смотрите, как я охуенно страдаю, я Гамлет. А вы — вы не страдаете? Вы выбрали себя, перестали читать новости, едите здоровую еду, бросили курить? Да пошли вы». Мне кажется, что это один из многочисленных способов получать комфорт — через страдание и самовосхваление.

С другой стороны, когда я с немцами разговариваю, они обычно в шоке. Они хотят поговорить о погоде, а я им: «По-вашему, это комфортная тема? Да мы все скоро станем климатическими беженцами». Вот почему у меня нет друзей-немцев.

Сомневаюсь, что мне нужна идентичность по паспорту или по этнической принадлежности. Сейчас я идентифицирую себя как мигрант. Я всю жизнь буду говорить по-немецки с акцентом и никогда не стану здесь своим. Меня это устраивает: у меня уже есть травма от принадлежности к большому сообществу. Позиция маргинала нравится мне больше.

Представление о том, будто до пандемии все было хорошо — главный обман нашего поколения. Все было плохо, просто не у нас. И 2000-е, и 2010-е были временем и страшным, и кровавым, и проблемным. Просто были определенные группы в обществе, которые имели привилегию этого не замечать. Если бы не началась полномасштабная война, но при этом природа путинского режима осталась той же, думаю, я остался бы в России и в конце концов стал бы хуже как человек. Я бы сотрудничал с какими-нибудь неприятными институциями и уверял себя, что все это ради искусства.

Надежда — это как тревога, я ее не контролирую, она у меня просто есть. Я могу считать, что она мне вредна или полезна, но она существует у меня в голове вне зависимости от моих оценок. Не знаю, было ли время в моей жизни, когда у меня не было надежды.

Екатерина Балабан

Фоторедактор «Медузы», автор и продюсер документальных съемок

В конце 2023-го — начале 2024-го фотограф снимал для «Медузы», как празднуют Новый год на востоке Украины, в полуразрушенных городках и поселках. В одном из них он снял маленького мальчика с игрушкой из ваты. Очень простая фотография, но я ее запомнила и позже попросила фотографа: можешь приехать к ним еще раз? Он к ним съездил весной, а потом им пришлось эвакуироваться, и он их потерял.

Мне было важно узнать о судьбе этого мальчика. Фотограф говорил: это как иголку в стоге сена искать. Потом он выяснил, что они эвакуировались в Харьков, пошел по организациям, которые помогают беженцам, и в итоге снова встретился с мальчиком и его семьей. Мы надеемся, что продолжим рассказывать их историю. Такие фотографии, которые показывают закулисье войны, откликаются у меня больше, чем снимки непосредственно с фронта, где люди с гаубицами стоят.

Когда началась война, я была благодарна, что оказалась в нужном месте в нужное время — я могу помочь людям что-то увидеть, как бы пафосно или самонадеянно это ни звучало. Первое время я каждое утро выбирала и ставила на сайт фотографию с надписью «Война», которая закрывала половину главной страницы. Я пыталась понять свои ощущения: какова для меня война сегодня?

Для меня в работе важно не потеряться в мире самой — и помочь читателю за что-то зацепиться, хотя бы взглядом. В такие моменты мне всегда интересно, почувствует ли человек по ту сторону экрана то же, что и я. Если он не в зоне боевых действий, а смотрит издалека, он все равно не прочувствует всего. Но возможность хоть чуть-чуть соприкоснуться с реальностью войны и задуматься — это уже что-то.

Как я справляюсь с этими переживаниями? Мне помогает общение с фотографами в Украине. Слышу рассказы вроде: «Я приехал снимать в Харьков, а по гостинице выстрелили» — и все мои страдания кажутся очень маленькими. Когда ты постоянно на связи с той стороной, можно держаться на плаву.

Мы показываем фотографии с войны каждый день. Иногда кажется, что перед тобой бетонная стена, она все толще и толще, и мы без конца стучим по ней молоточком. Она все глуше, звук все тише, но я надеюсь, что однажды попадется такой камешек, по которому ты нечаянно стукнешь, и все посыплется. Главное — продолжать потихоньку стучать, и чем больше людей будут стучать, тем больше вероятность, что когда-нибудь этот момент настанет.

Катерина Абрамова

Директор по коммуникациям в «Медузе». Работала в фонде «Нужна помощь». Один из организаторов проекта «Давайте», который помогает украинцам, пострадавшим от войны

В российских медиа всегда много спорили, где грань между журналистикой и активизмом. Я считаю, что мы журналисты, а не активисты, и мы стараемся ими оставаться. При этом за последний год мы с коллегами сделали несколько благотворительных акций — «Давайте» в поддержку мирных жителей Украины, марафон в поддержку политзаключенных. Нет учебника, как балансировать между активизмом и журналистикой. Приходится каждый раз самим решать, где проходит эта грань.

Если ты уехал из страны, ты уже в довольно привилегированной позиции. Понятно, что много трудностей. Мы сейчас не будем говорить о безопасности — только о доступе к информации: ты можешь читать, смотреть, слушать все, что захочешь. А если ты еще и знаешь иностранные языки, тебе вообще открыт весь мир.

«Медузу» читают в разных странах, но наш главный приоритет — читатели внутри России, их по-прежнему миллионы. Они находятся совсем в другой ситуации, нежели мы сами, но наша работа им нужна. И новости, и просто ощущение, что ты не один, что ты не сошел с ума, что ты не единственный видишь то, что происходит.

У меня есть мечта — открыть ресторан, я много лет периодически об этом думаю. Прошлой зимой такая возможность появилась — мне предложили поучаствовать в открытии одного проекта, были деньги на это. Я размышляла: что, если уволиться и начать новую жизнь? Представляла, как буду продумывать меню в деталях… А потом убили Навального, и все эти фантазии забылись. Я поняла: единственное, чего я хочу — это быть в редакции. Никакая другая жизнь мне не нужна. Может, когда-нибудь — но точно не сейчас.

С одной стороны, это чудовищно тяжело. С другой стороны, это ужасно интересная работа. У меня ощущение, что я на страницах истории. Мне кажется, для иностранцев, которые участвуют в краудфандинге, то, что мы делаем — это как «Звездные войны», или «Гарри Поттер», или «Властелин колец». История сопротивления, пусть, казалось бы, и обреченного. Архетипический сюжет борьбы и преодоления, когда куча каких-то идиотов идут к недостижимой цели. Эти истории дают надежду. И мы персонажи одной из этих историй.

Так что надежда все время присутствует. Ты часто о ней забываешь, но это постоянный компонент. Если у тебя нет надежды, ты в какой-то момент просто останавливаешься.

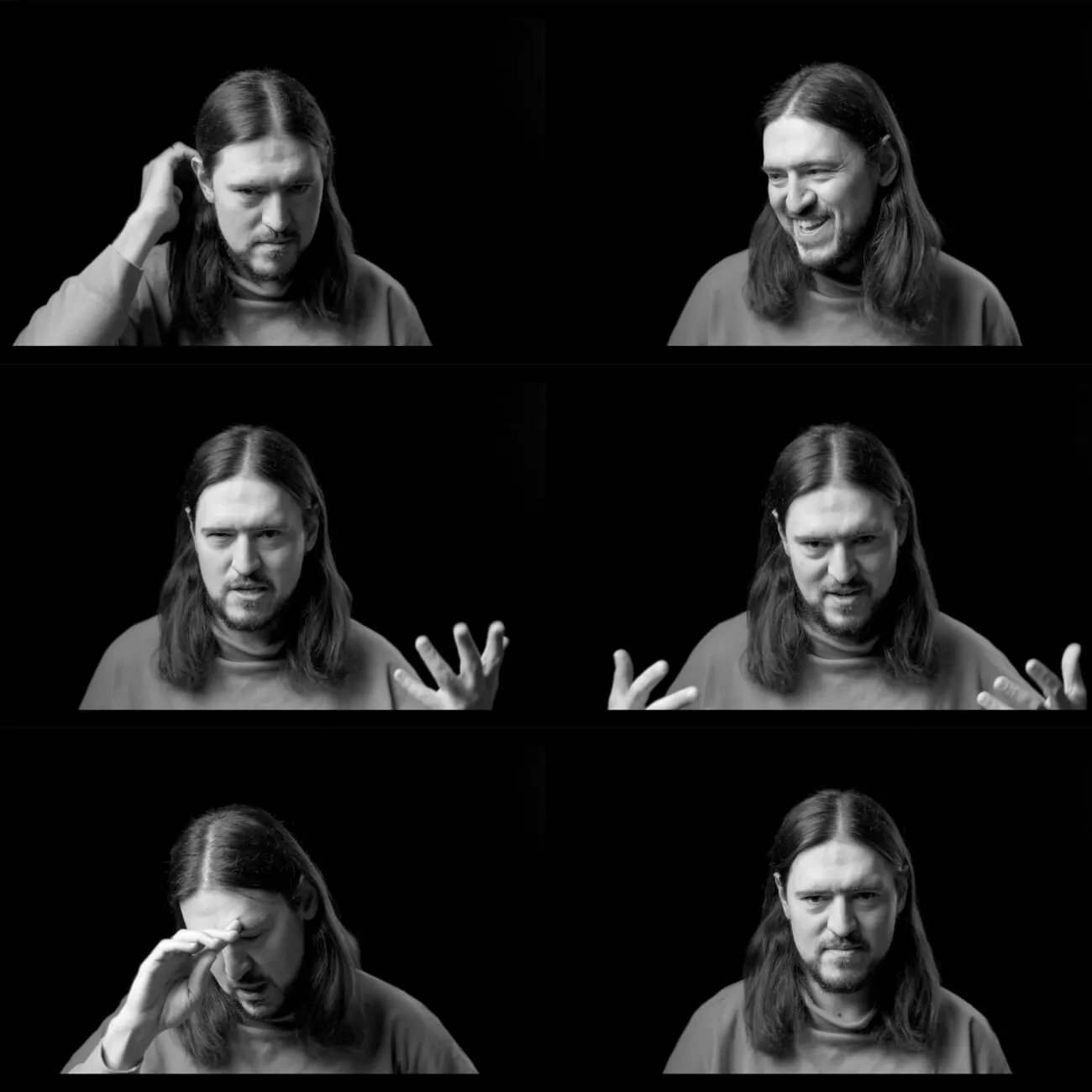

Султан Сулейманов

Издатель англоязычной «Медузы». Работал в «Ленте.ру» и TJournal

Мне кажется, у журналистики две роли: рассказывать людям о том, что они хотят знать — и о том, чего они знать не хотят. Во втором случае ты должен не только разобраться в какой-то теме, но и убедить читателей, что они должны об этом узнать — даже если они никогда не хотели бы об этом слышать. Сейчас аудитория устала от войны, новости читают все меньше — но мы должны об этом писать.

Это касается не только войны, есть и менее глобальные штуки. Мы часто слышим от читателей: допустим, журналисты раскрыли коррупционера, но он не сел тюрьму, а наоборот, пошел на повышение. Ты думаешь: зачем я об этом читал? — и злишься на журналистов.

Зачем людям знать о таких вещах? Это история про съесть чипсы сегодня вечером — или похудеть через полгода. Если ты не прочитаешь о чем-то неприятном, тебе будет легче, но потом ты отстанешь от повестки и через полгода-год удивишься: а что это за люди новые у власти? А почему вот этот человек сидит ни за что?

В последние года полтора я активно интересуюсь, что там с искусственным интеллектом, убьет он журналистику или нет. Думаю, когда ИИ научится нормально писать новости и несложные тексты, это станет медиа-фастфудом. Масса людей будет читать то, что производит ИИ, возможно, подстроенное под их запросы: хочешь, читай новости с матюками, с эмоциями; очень коротко, очень длинно. Это будет массовый, дешевый, неглубокий продукт, но зато такой, как тебе хочется. А традиционные медиа станут элитными продуктом: чистая ручная работа, никаких машин. Состоятельные люди смогут заказывать себе новости от реальных людей и быть в курсе того, чего не знают массы.

Это очень тревожный вектор. Наверное, когда журналисты об этом думают, они представляют, что будут работать в этих элитных медиа. Мы, мол, останемся, наша аудитория станет меньше, придется требовать с них больше денег, но фастфуд мы производить не будем. Боюсь, чисто по теории вероятности большинство из нас все-таки будут обучать модель, чтобы та могла пересказать свежий скандал с Ким Кардашьян.

Еще одна опасная тенденция — персонализация и дробление медиа. С развитием ИИ небольшая команда сможет производить всеобъемлющий контент. Условно, в каждой школе будет свое маленькое медиа, аудитория разойдется по «пузырям». Хотя, если думать об этом с позитивной стороны, любое сообщество сможет получить именно то, что ему интересно.

Как новостной журналист, я по-прежнему получаю драйв от значительных событий. Опа, глаза загораются, пошел работать.

Эти моменты пиков очень важны для журналистов, хотя, конечно, от них и выгораешь. Но они возвращают тебя к основам, к корням. Ты закопался, дедлайны, начальник голову мурыжит. А тут — пошел и быстро поработал. Какие дедлайны? За 10-20 минут все написал. Никаких отговорок вроде «Завтра сдам, не успел дописать». Дальше ты возвращаешься в обыденность, выдыхаешь, но помнишь, что был этот драйв. Не могу сказать, что это позитивная эмоция — обычно речь об очень стремных новостях. Но в эти моменты ты собираешься, фокусируешься, и еще чувствуешь, что твоя команда работает как слаженный механизм.

Неважно, что у тебя отпуск, неважно, что ночь. Ты открываешь ноутбук и понимаешь: вместо того, чтобы сидеть и тревожно клацать, — как ты бы делал, если бы был просто читателем, — ты можешь помочь своей аудитории узнать, что происходит.