Искусство, рожденное из одиночества

Александр Гронский «Moscow 2022-»

Фотографии

— Ваш проект «Moscow 2022-» длится уже три года. Как устроен ваш рабочий день?

— Мне всегда хочется оправдываться за этот проект, потому что у него нет никакого концептуального сценария, он сложился сам собой. Я хожу и свидетельствую, как машина, которая снимает Google Street View. Идеальный день — это когда я проснулся, позавтракал и пошел шататься, пока не стемнеет. В основном хожу пешком, но в последнее время стал целенаправленно выезжать куда-то, где я точно не был, потому что мне надоело прочесывать одни и те же районы.

Александр Гронский

Александр Гронский

Александр Гронский

— Какие у вас главные направления в Москве?

— Вообще, я привык двигаться вдоль границ территорий: лесопарков, жилых массивов, границ города как такового. Но в последние годы у меня уже нет таких приоритетов, меня в первую очередь привлекает пространство, заполненное знаками — билбордами, надписями и так далее.

— Самый узнаваемый мотив вашего проекта — уличные экраны с пропагандистским контентом. Как вам удается поймать самые красноречивые кадры этих роликов? Вы стоите у экрана и ждете?

— Иногда это предварительная подготовка: например, я знаю, что Путин обратится к Федеральному собранию, и что его выступление покажут на уличном экране. Иногда — просто удача.

— Соединение текста (особенно идеологически заряженного) и пейзажа — традиция неофициального советского искусства, например, живописи Эрика Булатова. Вы сознательно к ней отсылаете?

— Нет, это не целенаправленно. Но я рад, что возникают такие переклички. В России, когда текст возникает в городском пространстве, мы понимаем, что он подцензурный, что он прошел некое утверждение. Получается, эти тексты объединены общим нарративом власти. Это действительно похоже на поздний СССР, когда любые тексты, появившиеся в публичном поле, выглядят как набор букв, как ритуальные фразы, заклинания. Поскольку все эти слова совершенно не сочетаются с городским пейзажем, с них как бы соскальзывают значения. На улице текст начинает вести себя непредсказуемо — скажем, иногда в нем появляется смысл, противоположный изначальному. Возможно, это центральная тема проекта.

Александр Гронский

Александра Гронского называют первым российским представителем deadpan — нарочито «скучной», отстраненной, бесстрастной фотографии, которую ассоциируют с Дюссельдорфской школой. Главный жанр Гронского — пейзаж; типичная среда его снимков — московские окраины, лесопарки и спальные районы, застроенные одинаковыми многоэтажками. В одном из его ранних проектов «Pastoral» виды непарадной Москвы напоминали классическую пейзажную живопись — и в силу этой аналогии казались привлекательнее; фотограф доказывал — мы видим «красоту» там, где нам подсказывает культурная привычка.

Другая важная тема в работе Гронского, которая тесно связана с проблематикой фотографии вообще — всевозможные подделки, фейки и имитации. Он снимал, например, реконструкции сражений и архитектуру, которая подражает исторической. Оба эти мотива соединились в проекте, которым Гронский занимается с начала полномасштабного российского вторжения в Украину — «Moscow 2022-»: фотограф снимает мегаполис, который старается не замечать войну и все равно неизбежно меняется под ее влиянием.

Александр Гронский родился в Таллинне в 1980 году. В конце 1990-х стал работать фотожурналистом, в конце 2010-х — фотохудожником. Победитель многих престижных конкурсов, например, World Press Photo, Foam Paul Huf Award и российской премии «Инновация». Его персональные выставки проходили в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Амстердаме, Токио и других городах. Работы фотографа входят в коллекции амстердамского Foam Museum, нью-йорского Aperture Foundation и парижского Maison Européenne de la Photographie. Гронский живет и работает в Москве.

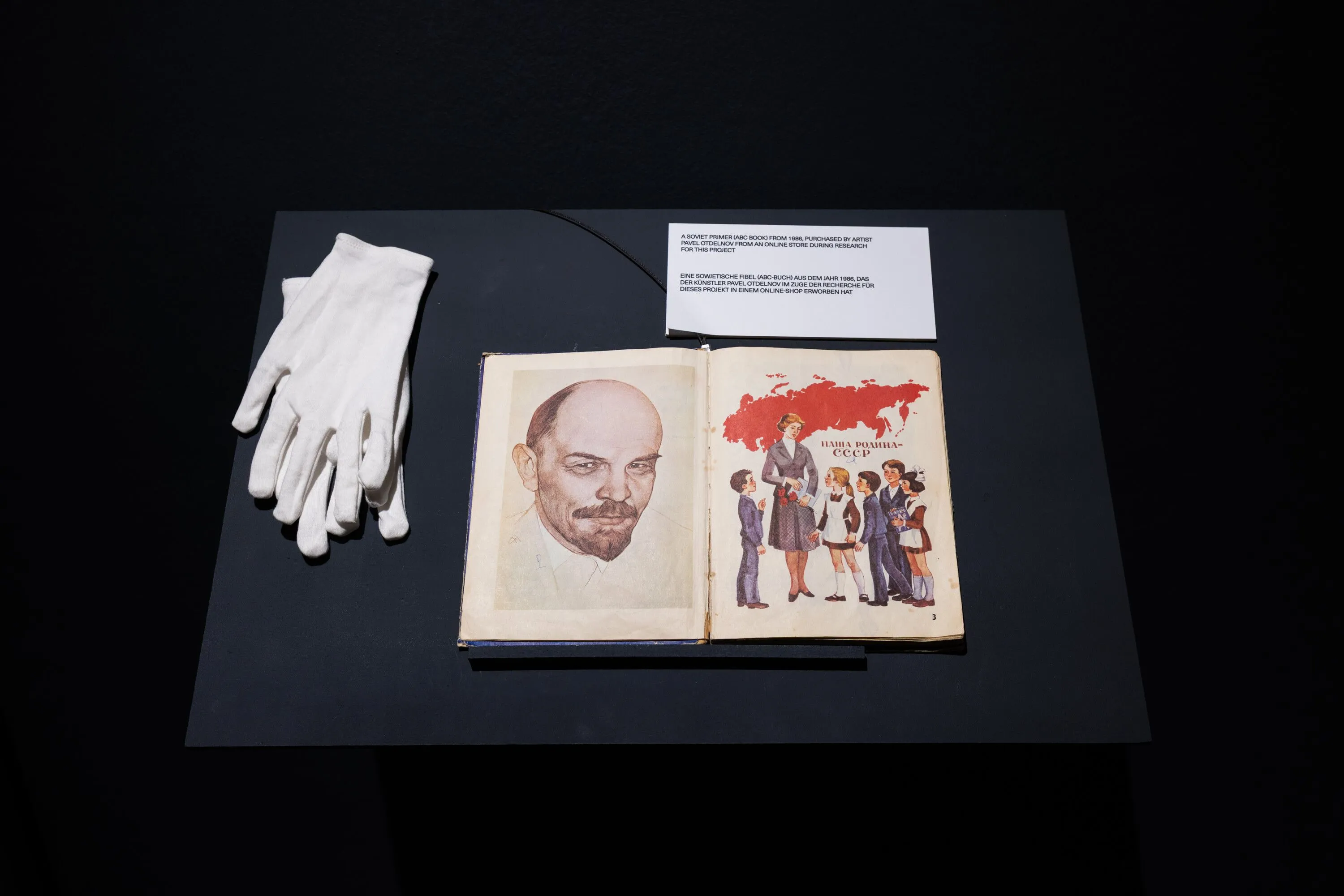

Павел Отдельнов «Букварь»

Холст, акрил. 2024

— Для вас серия «Букварь» связана с понятием одиночества?

— Напротив, «Букварь» — это то, что можно было бы определить как коллективные галлюцинации моего поколения. Мой проект — о поиске общего, в том числе с теми, с кем у нас диаметрально разные позиции. Тем не менее, мы воспитаны в одной и той же советской системе, с одними и теми же базовыми настройками и представлениями о мире. В серии «Букварь» я углубляюсь в мои воспоминания о детстве в поисках этих самых настроек. Вместо картинок из настоящего школьного букваря, я фиксирую те слова и образы, которые действительно формировали меня и многих других людей моего поколения.

Буква Я — яма: про страх смерти, осознание смертности, которое пришло к нам в детстве. Т — телевизор, объект, который структурировал жизнь советской семьи: в одни часы его смотрят дети, в другие — взрослые. Б — бездна, образ катастрофы, связанный с моей страной, с Россией. С — солдатики: войнушка была главной игрой в песочнице, никто не задавался вопросом, почему эти солдатики воюют. А — снова солдатики, кричащие «Ура!»; в детстве казалось, что «ура» всегда объединяет, я не ожидал, что услышу такое «ура», с которым я не захочу иметь ничего общего

Р — радиация, нечто пугающее и невидимое, что может присутствовать везде. З — зима, разумеется, ядерная. У — убежище, еще одно понятие, связанное с детским страхом. В начальной школе на меня произвел сильнейшее впечатление после фильм Константина Лопушанского «Письма мертвого человека», где после атомной войны наступила ядерная зима, и люди сходят с ума и умирают в темных убежищах. Я решил: если будет ядерная война, я не пойду ни в какое убежище, а специально выйду на улицу, чтобы погибнуть быстрой смертью, а не от голода и удушья. Когда я рассказал об этом одноклассникам, кто-то настучал, и моих родителей вызвали в школу. Л — это Ленин, главное божество. Из сегодняшнего дня эти вездесущие портреты Ленина мне кажутся оправданием террора ради великих идей.

Сочетания букв — МЯ, РЯ, ВЯ, СЯ, ПЯ, ТЯ, НЯ — взяты из настоящего букваря: это практически поэзия авангарда, почти как «Дыр бул щыл» Алексея Крученых. Они звучат так, будто кто-то пытается заговорить о чем-то неприятном, о чем-то, на что пытаются не обращать внимание. Конечно же, я думал о войне: в моем детстве, когда шла война в Афганистане, это тоже была вытесненная тема, как сегодня в России.

— Cложно не видеть перекличку с работами московских концептуалистов и вообще с концептуализмом. Для вас эта аналогия важна?

— Она всегда для меня важна, не только в этой серии. Искусство московского концептуализма строится на идее разрыва, зазора между словом и изображением, куда помещается нечто непроговоренное. Я работал с этим и раньше: в серии «Промзона», например, я писал руины заводов — и рядом цитаты из книжки моего папы, который всю жизнь проработал на химических заводах Дзержинска. Папины воспоминания, которые я показываю на выставке, и холодные руины на моих картинах не только не иллюстрируют друг друга, а почти отрицают.

Кроме московского концептуализма, некоторые из моих работ отсылают к Эду Рушей, американскому художнику, работавшему со словом в пейзаже. У него слово само превращалось в пейзаж и формировало его. Но если Рушей творит из мира бесконечных рекламных надписей, которые сформировали пространство США, вроде надписи Hollywood, я использую слова и смыслы, определяющие привычную для меня среду обитания.

Павел Отдельнов

занимается живописью, графикой, инсталляцией, фотографией и видео. Его главный жанр — пейзаж: Отдельнов пишет промзоны, спальные районы, свалки и другие негостеприимные пространства. Он занимается фигуративным искусством, в то же время многие его работы — скажем, картины серии «Неоновый пейзаж» с размытыми городскими огнями — напоминают абстрактную живопись.

Отдельнов родился в 1979 году в Дзержинске Нижегородской области: это город, живущий за счет химической и оборонной промышленности. Детство в Дзержинске определило сферу его интересов: судьба советской идеологии, быт индустриальных регионов, милитаризм и государственное насилие.

Художник объединяет свои работы в концептуальные циклы, которые выставляет особым образом. Например, проект «Звенящий след» в заброшенном конструктивистском общежитии в Снежинске представлял собой, по сути, тотальную инсталляцию. Она рассказывала о Кыштымской радиационной аварии не только через живопись, но и через тексты и найденные объекты.

Отдельнов учился в Москве: там он окончил художественный институт имени Сурикова и Институт проблем современного искусства. Участвовал в Московской биеннале современного искусства и Уральской индустриальной биеннале. В 2020-м Отдельнов получил премию «Инновация», а московская международная ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила его художником года. С 2022-го живет и работает в Лондоне.